ゴキブリを発見したときは、殺虫スプレーやくん煙剤などを使って駆除しましょう。ただし、間違った方法で駆除すると、再発する可能性もあるため注意が必要です。

この記事では、出てきたゴキブリや隠れたゴキブリを駆除する方法、うまく退治するためのポイントを紹介します。再発防止方法や駆除するときの注意点についても解説しますので、ゴキブリを徹底的に退治したい方はぜひチェックしてください。

この記事でわかること

目次

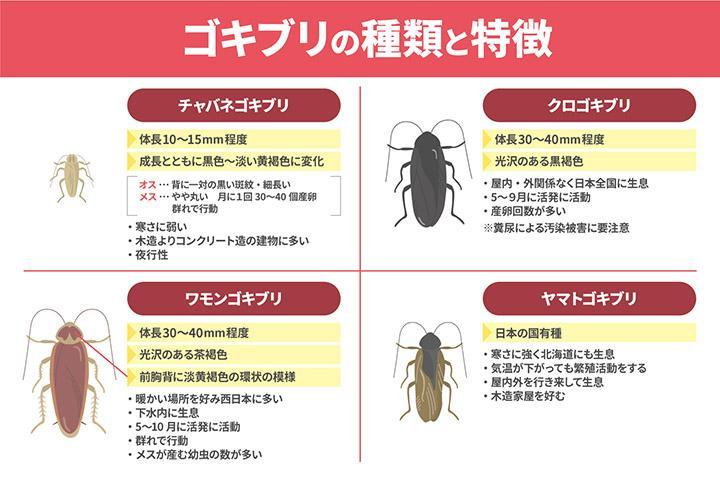

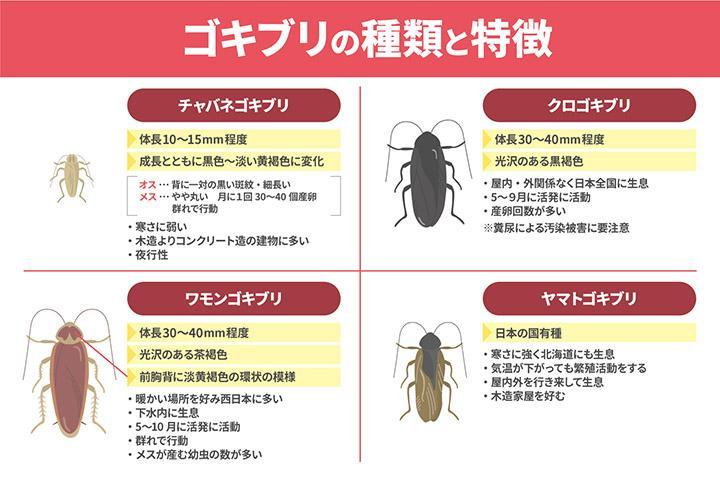

日本には、チャバネゴキブリ、クロゴキブリ、ワモンゴキブリ、ヤマトゴキブリなど、さまざまな種類が生息しています。ここでは、種類ごとの特徴について解説しますので、ゴキブリ駆除を始める前にチェックしておきましょう。

チャバネゴキブリは、体長10〜15mm程度のゴキブリです。幼虫のときは全体が黒色ですが、成長すると淡い黄褐色に変化します。背に黒い斑紋が一対あるのが大きな特徴です。体形は、オスは細長く、メスはやや丸みを帯びています。メスは1ヵ月に1回、30〜40個の卵を産卵し、群れで行動することも特徴のひとつです。

チャバネゴキブリは寒さに弱く、暖房のある場所を好むため、ビルや飲食店などでよく見られます。一般住宅では、木造家屋よりコンクリート造の建物に住み着いている傾向があります。夜行性であるため、昼間は物陰に潜んでいることが多いでしょう。

クロゴキブリは、一般住宅でよく見かけるタイプのゴキブリです。生息範囲が広く、日本全国に生息しています。ゴキブリと聞いてイメージするのは、このタイプかもしれません。クロゴキブリの成虫は体長30〜40mm程度で、チャバネゴキブリより大きいのが特徴です。光沢のある黒褐色をしているため、すぐに見分けられるでしょう。

単独行動をする傾向があり、住宅内だけではなく屋外にも生息しています。季節に関係なく発生しますが、5〜9月は活動がとくに活発になるため注意しなければなりません。約17回という産卵回数の多さも特徴のひとつです。1回の産卵で約20匹の幼虫が産まれるため、単純に考えると、1匹のメスから約340匹の幼虫が産まれる計算になります。糞尿による汚染被害などにつながるため、見つけた場合はしっかりと駆除しましょう。

ワモンゴキブリは、体長30〜40mm程度のゴキブリです。クロゴキブリより少し大きく、光沢のある茶褐色をしています。名前のとおり、前胸背に淡黄褐色の環状の模様(ワモン)があることが大きな特徴です。暖かい場所を好む傾向があり、主に西日本に生息しています。

一般住宅やビルにおいては主に下水内に生息しており、トイレやマンホールの中、ゴミ置き場やボイラー室などで発見されるケースが多いでしょう。暖かい場所では一年中発生しますが、とくに活動が活発になるのは5〜10月です。群れで生活することや、メスが産む幼虫の数が多いことも大きな特徴で、1匹発見した場合は、隠れた場所にも生息している可能性が高いため注意しましょう。

ヤマトゴキブリは、日本の固有種です。寒さに強いのが大きな特徴で、一般的にはゴキブリが発生しにくい北海道にも分布しています。多くのゴキブリは寒さに弱く、気温が20℃以下になると産卵や孵化をしないのですが、ヤマトゴキブリは気温が下がっても繁殖活動を行うため注意しなければなりません。

屋内と屋外を行き来しながら生活することも特徴のひとつです。家の中でヤマトゴキブリを発見した場合は、壁の隙間や小さな穴を通って侵入している可能性が高いでしょう。駆除するときは、隙間や穴などの侵入経路をふさぐことが重要です。コンクリート造の建物より、木造家屋を好む傾向があることも覚えておきましょう。

突然、部屋の片隅でゴキブリを見つけてしまったとき、慌ててしまう方も多いのではないでしょうか。ですが、ためらって放置してしまうと、その1匹が原因でゴキブリの大量発生につながるおそれがあります。

家の中でゴキブリを発見したときは、殺虫スプレーや食器用洗剤、熱湯などを使ってすぐに撃退しましょう。ここでは、それぞれのゴキブリ撃退法を詳しく紹介しますので、もしものときのために確認しておきましょう。

ゴキブリを発見したときに、最も多くの人が頼るのが、殺虫スプレーによる駆除です。手軽で即効性があり、初心者でも使いやすいため、常備している家庭も多いでしょう。

市販の殺虫スプレーは、ドラッグストアやホームセンター、さらにはネット通販でも手に入りやすく、種類も豊富です。最近ではゴキブリの動きを素早く止めるものや、薬剤を使わずに冷却して撃退するタイプなど、ニーズに合わせた製品が登場しています。

ここでは、それぞれの殺虫スプレーのタイプごとの特徴や使い方、メリット・注意点などを詳しくご紹介します。

ピレスロイド系の殺虫剤は、もっとも一般的で効果が高いとされるスプレータイプの薬剤です。イミプロトリンやフェノトリンといった有効成分が含まれており、ゴキブリの神経系に作用することで、瞬時に動きを止めて駆除します。

このタイプの殺虫剤は即効性に優れており、ゴキブリを見かけた瞬間にすぐに退治できる点が大きなメリットです。また、致死性も高いため、1回の噴射でしっかり仕留められることが多く、非常に頼りになります。

さらに、ピレスロイド系殺虫剤は人やペットへの毒性が比較的低く、体内に入っても短時間で分解・排出されるため、取り扱いが比較的安全とされています。とはいえ、使用時には必ず換気を行い、火の近くでの使用は厳禁です。

即効性を重視する方や、「1匹たりとも逃したくない」という人には、ピレスロイド系の殺虫スプレーが最もおすすめのゴキブリ駆除 方法と言えるでしょう。

「小さな子どもやペットがいるので、薬剤の使用に抵抗がある…」という家庭におすすめなのが、冷却タイプのスプレーです。このタイプは殺虫成分を一切使用せず、マイナス温度の冷却ガスを吹きかけてゴキブリの体温を一気に下げ、動きを止めて駆除するという仕組みです。

人体への悪影響が少なく、ニオイもほとんどないため、キッチンや子ども部屋でも使いやすいのが特徴です。とくに食品を扱う場所や、薬剤をできるだけ使いたくない方にとっては、理想的なゴキブリ退治 方法といえるでしょう。

ただし、冷却タイプはピレスロイド系ほどの殺傷能力はありません。動きが止まるまでに数秒かかることもあり、素早く動き回るゴキブリに対しては、しっかりと照準を合わせて吹きかける必要があります。また、止めを刺す処理も必要になるため、冷静な対処が求められます。

スプレー後は、死骸をトイレットペーパーで包み、トイレに流すかビニール袋に入れて処分しましょう。

「できるだけゴキブリの姿を見ずに処理したい…」「殺虫剤の飛び散りが心配…」という方にぴったりなのが、泡タイプの殺虫剤です。このタイプは、泡でゴキブリの体を覆って窒息させることで駆除する方法で、スプレーした瞬間からゴキブリの動きを封じ込めることができます。

最大のメリットは、泡で包み込むことにより、ゴキブリの姿が見えなくなる点です。処理時の心理的ストレスが軽減されるため、虫が苦手な方でも扱いやすいのが特長です。

また、泡タイプの殺虫剤は合成洗剤がベースになっており、殺虫成分が広範囲に飛び散ることがないため、キッチンやリビングなどでも比較的安心して使用できます。

一方で、泡タイプの殺傷力はそこまで強くないため、単体での使用では撃退しきれないこともあります。あくまでも補助的な役割として使用し、他の殺虫スプレーと併用することで確実性が高まります。

また、処理後は泡ごと死骸を包み、ビニール袋などに密閉してから処分しましょう。手軽で扱いやすい反面、仕留めきれなかった場合の逃亡リスクもあるため、ゴキブリの動きが止まったかをしっかり確認することが大切です。

ゴキブリを見つけたときに、殺虫スプレーが手元にないという状況は意外と多いものです。そんなときに役立つのが、どのご家庭にもある、食器用洗剤を使ったゴキブリ退治 方法です。市販の食器用洗剤には界面活性剤が含まれており、これがゴキブリの呼吸器官をふさぎ、窒息させて撃退することができます。

特別な準備も不要で、すぐに取りかかれるのがこの撃退法の魅力です。

スプレーボトルに原液または水で薄めた洗剤を入れておけば、万が一のときにもすぐに対応できます。

ただし、ゴキブリの動きが止まるまでに時間がかかることには注意しましょう。すぐに撃退することは難しく、逃げられてしまう可能性もあるため気をつけなければなりません。無事に退治できたら、死骸を処理して周辺を拭いておきましょう。

殺虫剤がないときは、熱湯をかけて退治するという方法もあります。ゴキブリは体温調節ができないため、60℃以上の熱湯をかけると効果的です。お湯を沸かしている場合や、ポットにお湯がある場合は、直接かけて撃退しましょう。

ただし、お湯をすぐに準備できないときは、ゴキブリに逃げられてしまう可能性が高いため、ほかの方法で退治するのがおすすめです。また、少量の熱湯では撃退できないケースも多いため、思い切って大量のお湯をかける必要があります。やけどにも注意しましょう。

このように、熱湯を使ったゴキブリ退治方法は、殺虫剤がないときでも確実に効果を発揮するシンプルで強力な手段です。ただし、安全面を十分に考慮したうえで行うことが大前提です。

原始的な方法ではありますが、スリッパや紙などで叩くことで処理する方法です。

この方法はゴキブリの機動力を封じる前提なので、逃げ足が速い個体にはなかなか難しいこともあります。また、叩いた反動でゴキブリが跳ね返ってきたり、思わぬ方向に飛んで逃げることもあるため、苦手な方にはおすすめできません。

さらに、潰れたゴキブリの体液やにおいが残ると、別のゴキブリを呼び寄せる原因になることもあるため、処理後の清掃は丁寧に行いましょう。アルコールスプレーや塩素系クリーナーを使うと衛生面でも安心です。

手軽さでは群を抜いていますが、心理的な負担や清掃の手間を考えると、あくまで一時的な対応として考えておくとよいでしょう。

ゴキブリは夜行性であるため、昼間は目にすることがなくても、知らないうちに活動している可能性もあります。繁殖力が高いため、1匹でも見つけた場合、目の届かない場所で繁殖している可能性が考えられるでしょう。

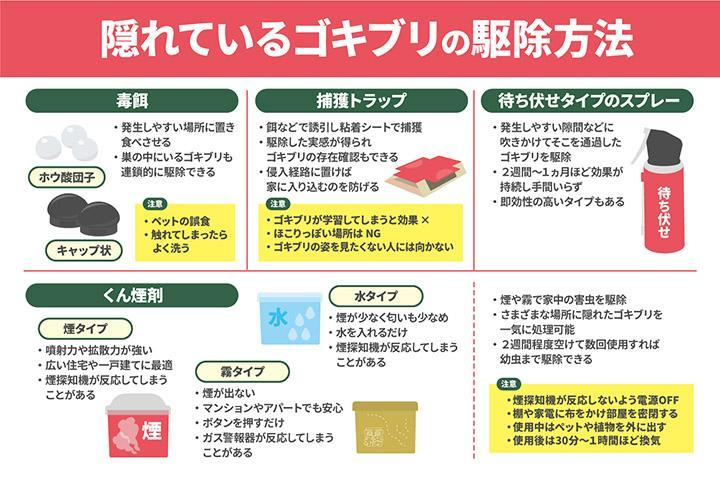

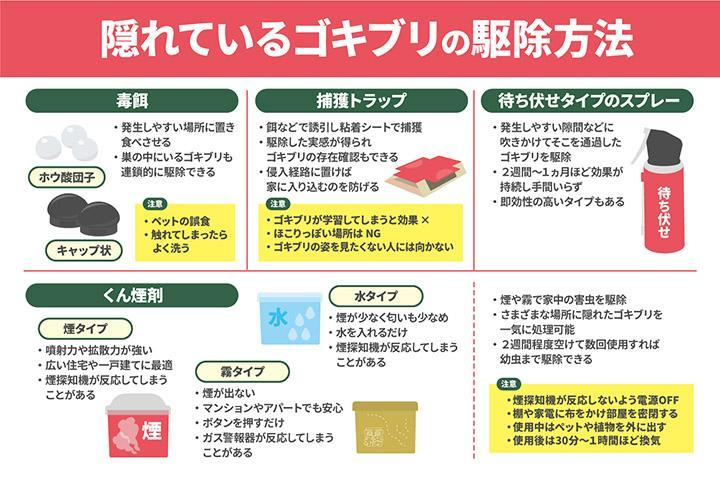

隠れているゴキブリは、毒餌や捕獲トラップ、待ち伏せタイプのスプレーなどを使って駆除するとよいでしょう。以下、それぞれの駆除方法について詳しく解説します。

毒餌(ベイト剤)は、隠れているゴキブリの駆除に最適です。ホウ酸団子やキャップ状のものなど、さまざまな毒餌があり、トイレやキッチンに置いておきゴキブリに食べさせることで手軽に駆除できます。殺虫スプレーのような即効性はありませんが、発生しやすい場所に置いておくだけで、ゴキブリを見ることなく退治できるでしょう。

出てきたゴキブリはもちろん、巣の中にいるゴキブリを一緒に駆除できることも毒餌の大きな特徴です。ゴキブリには共食いする性質があり、死骸には別のゴキブリが集まってきます。1匹が毒餌を食べて死ぬと、その毒を含む死骸を別のゴキブリが食べるため、連鎖的にゴキブリを駆除できるのです。

ただし、ペットを飼っている場合は、間違って食べてしまわないよう注意しなければなりません。また、中身を取り出すことは避け、容器のまま置くようにしましょう。毒餌に触れてしまった場合は、よく洗い流すことが大切です。

捕獲トラップを使うことも、隠れているゴキブリを駆除する方法のひとつです。ゴキブリが好む餌などを誘引剤として使用し、粘着シートで捕獲します。シンクの下やゴミ置き場など、ゴキブリが通りそうな場所に置いておくと効果的でしょう。

捕獲トラップのメリットは、死骸の確認できるため、駆除したという実感を得られることです。侵入経路に置いておけば、ゴキブリが家の中に入り込むのを防止できるでしょう。家の中にゴキブリがいるかどうかを確認する際にも役立ちます。

ただし、ゴキブリが学習して要領を得てしまうと、あまり効果を発揮しません。また、ほこりが多い場所などに置くとシートの粘着力が弱くなってしまい、効率よく捕獲できないでしょう。捕獲トラップを捨てる際にゴキブリを見ることにもなるため、姿を見たくない人にはあまりおすすめできません。

待ち伏せタイプのスプレーを使って駆除する方法もあります。ゴキブリが発生しやすい水回りや家具の隙間などに吹きかけておくことで、そこを通ったゴキブリを撃退可能です。スプレーによって異なりますが、2週間〜1ヵ月ほど効果が持続するため、手間をかけずに隠れているゴキブリを駆除できるでしょう。

一般的な待ち伏せタイプのスプレーには、残効性が高く、長期間ゴキブリに対して効果を発揮するフェノトリンという成分が含まれています。さらに、即効性の高いイミプロトリンを含むスプレーを使用すれば、目の前のゴキブリを撃退しつつ、隠れているゴキブリも駆除することが可能です。

くん煙剤を使うことも、おすすめの駆除方法のひとつです。くん煙剤とは、煙や霧を使って家中の害虫を駆除するタイプの薬剤です。部屋の中や家具の裏はもちろん、天井裏や床下まで煙が行き渡るため、さまざまな場所に隠れているゴキブリを一気に処理できます。2週間程度の間隔を空けて数回使用することで、卵から孵化した幼虫まで退治できるでしょう。

くん煙剤を使用するときは、煙探知機が誤作動しないように電源を切っておく、食器棚や家電には布をかけておく、室内を密閉状態にする、といった準備が必要です。使用中は部屋に入らないのはもちろん、ペットや観葉植物なども外に出しておきましょう。くん煙剤を使ったあとは、30分〜1時間ほど、窓を開けてよく換気することが大切です。換気が終わったら、布を片づけ、煙探知機の電源を入れます。

くん煙剤には、煙タイプ、水タイプ、霧タイプの3つがあるため、目的や状況によって使い分けましょう。それぞれの特徴は以下のとおりです。

煙タイプの特徴は、噴射力と拡散力が強いことです。一般的には、薬剤のフタを外してこすることで煙を噴射できます。煙が家の中のさまざまな場所まで行き渡るため、広い住宅や一戸建てに最適です。ただし、煙であるため、煙探知機が反応してしまうかもしれません。事前に電源を切ったり、布で覆ったりしましょう。

薬剤の煙が気になる場合は、水タイプのくん煙剤がおすすめです。煙タイプと比較すると、少ない煙で隠れたところに潜んでいるゴキブリを駆除できます。容器に水を入れるだけで使えるため、手間もかかりません。薬剤のニオイも少なめです。ただし、煙タイプと同様、煙探知機が反応するケースも考えられるため配慮が必要です。

煙が出ない霧タイプのくん煙剤もあります。霧を使ってゴキブリを駆除するため、マンションやアパートで使っても近所迷惑になる心配はありません。使用方法も簡単で、手や足でボタンを押すだけで噴射をスタートできます。煙探知機が反応することもないため、準備の手間はかかりません。ただし、ガス警報器が反応してしまう可能性はあるため、布などで覆っておきましょう。

生きているゴキブリだけでなく、死骸や卵にも注意が必要です。死骸には別のゴキブリが集まってくる可能性もあるからです。また、卵が孵化してしまうと大量発生につながります。

死骸や卵を発見したときは、トイレットペーパーに包んで水洗トイレに流すなどの方法ですぐに処理しましょう。以下、対応方法を詳しく解説します。

ゴキブリの死骸を見つけたら、すぐに対応しましょう。トイレットペーパーに包んで水洗トイレに流すのがおすすめです。ゴキブリには共食いする習性があるため、死骸が別のゴキブリを引き寄せてしまう可能性もあります。そのままゴミ箱や庭に捨てるのは避け、水に流して処理しましょう。

卵を見つけたときは、ゴム手袋を着け、トイレットペーパーで包んで潰しておくのもよい方法です。殻が割れれば、中身が乾燥して孵化できなくなります。処理後の卵は、ビニール袋に入れて縛って捨てるか、水洗トイレに流せば問題ありません。

ゴキブリの死骸や卵を発見したときは、その周辺もチェックしておきましょう。ほかにも死骸や卵が落ちている可能性があるからです。多くの卵がある場合、ゴキブリの巣が近くに存在している可能性や、産んだメスが家の中に生息している可能性もあります。毒餌を置いておき、巣ごと一掃するとよいでしょう。

ただし、くん煙剤や殺虫剤は、基本的に卵には効果がありません。ゴキブリの卵は硬い殻に覆われているからです。まずは見つけた卵を処理し、毒餌やくん煙剤を使って成虫を駆除しましょう。

家の中や庭などの、卵を産み付けられやすい場所も確認しておきましょう。ゴキブリの卵を発見した場合、ほかの場所にも卵を産み付けられているとされています。とくに、暖かくて湿度が高い場所や栄養源がある場所は、卵を産み付けるのに適しているため、注意しなければなりません。

具体的には、冷蔵庫の裏、家具と壁の隙間、放置しているダンボールの下などが挙げられます。キッチンのシンク下やトイレ、洗面所といった水分が多い場所もゴキブリが生息しやすいため、しっかりとチェックしておきましょう。

屋外では、植木鉢やプランターの下、エアコンの室外機の裏、側溝の中などに卵が産み付けられている可能性もあります。卵が孵化するとゴキブリの大量発生につながるため、定期的にチェックして、卵を発見した場合はすぐに処理することが大切です。

家の中に住み着いたゴキブリを駆除するだけではなく、ゴキブリを引き寄せないようにしたり、外部からの侵入を防止したりすることも重要です。ゴキブリは小さな穴や隙間からでも入り込んでくるため、侵入される原因をチェックして対策しておきましょう。

具体的には、餌となるものを減らす、生ゴミや不要なダンボールを捨てる、排水口や網戸の隙間をふさぐ、といった対策がゴキブリ予防に効果的です。以下、それぞれの対策について詳しく解説しますので参考にしてください。

ゴキブリの発生を予防するためには、餌となるものを減らすことが重要です。餌のない場所にゴキブリが住み着くことは、ほとんどありません。食べこぼしや髪の毛、ほこりなどはゴキブリの餌になるため、定期的に掃除をしておきましょう。

ゴキブリの好物である玉ねぎや調味料の保管方法にも注意が必要です。ゴキブリが侵入できないよう、冷蔵庫や密閉容器で保管するとよいでしょう。生ゴミをすぐに捨てることも重要です。

家の中に観葉植物などを置いている家庭も多いかもしれませんが、ゴキブリ予防としてはできるだけ避けたほうがよいでしょう。肥料が餌になったり、受け皿に残った水にゴキブリが集まってきたりするからです。植物自体を食べられてしまうケースもあります。肥料を含んだ土は卵を産む場所として好まれるため、繁殖の温床になってしまう可能性もあるでしょう。

ゴキブリの発生を予防しつつ、室内に緑を置きたいときは、造花や人工的な観葉植物がおすすめです。ただし、葉にほこりが溜まるとゴキブリの餌になるため注意しましょう。ゴキブリが嫌う、ミントやシソ、ローズマリー、ユーカリといった植物を置くのもよい方法です。肥料を保管する場合は密閉容器に入れておく、定期的に害虫駆除剤を散布するなどの対策も効果があります。

先ほど紹介したとおり、ゴキブリはミントやローズマリーを嫌うため、これらのハーブが含まれたスプレーを使うと忌避効果を期待できます。玄関やベランダ、窓の周辺などで使用しておくと、外部からのゴキブリの侵入を防止できるでしょう。ただし殺傷効果はないため、すでに家の中に侵入してしまったゴキブリに対しては効果を発揮しません。

アロマオイルの香りで、ゴキブリを予防する方法もあります。ゴキブリは、ハッカやペパーミント、タイムなどの清涼感のある香りを嫌うため、侵入経路に置いておくと効果を発揮するでしょう。アロマオイルを染み込ませたガーゼを置いておく、アロマスプレーを吹きかけておく、といった方法がおすすめです。

子どもやペットがいて殺虫剤を使うのが不安な場合でも、安心して使用できるでしょう。ただし、すべての香りに忌避効果を期待できるわけではありません。オレンジやバニラシードなどの香りは、逆にゴキブリを引き寄せてしまうため注意が必要です。

不要なダンボールを早めに捨てることも、ゴキブリ予防につながります。ダンボールは保温性が高く、ゴキブリの生息場所として最適です。狭い場所を好む傾向もあるため、ダンボールの隙間に住み着いてしまう可能性もあります。ダンボールは2枚のボール紙で構成されているため、その隙間がゴキブリにとって居心地のよい空間になってしまうのです。

紙であるため水分を吸収しやすいことも、ゴキブリが住み着きやすい理由のひとつです。さらに、ゴキブリは雑食であり、ほかの餌がない場合は紙を食べることもあります。ゴキブリの巣となったり、産卵場所となったりするため、使わないダンボールは早めに処分するようにしましょう。

ゴキブリの発生を予防するためには、屋外からの侵入経路をふさぐことも重要です。ゴキブリは、玄関や窓だけではなく、小さな穴や壁の隙間などを通って家の中に侵入します。具体的な侵入経路としては、ベランダや換気扇、キッチンの排水口やエアコンのドレンホースなどが挙げられます。以下、それぞれの侵入経路における対策を紹介しますので、チェックしておきましょう。

玄関やベランダは、ゴキブリの代表的な侵入経路のひとつです。ドアの隙間を通って侵入してくるため注意しましょう。とはいえ、隙間を完全にふさぐことは難しいため、ゴキブリが嫌うアロマスプレーや待ち伏せタイプの殺虫剤で対策するのがおすすめです。

靴箱の下などに、捕獲トラップや毒餌を置いておくのもよいでしょう。薬剤や毒餌は一定期間で効果がなくなります。ゴキブリの侵入を防止するためには、定期的に交換することも大切です。郵便物や宅配便にも注意しなければなりません。気になる場合は、郵便ポストにも対策しておきましょう。前述のとおり、ダンボールに潜んでいる可能性もあるため、不要な箱はすぐに処分することが重要です。

窓や網戸の隙間を通って、家の中へ侵入されるケースもあります。ゴキブリは1〜2mm程度の隙間でも通れるため、サッシに隙間があったり、網戸が破れていたりする場合は対策が必要です。

窓・網戸とサッシの間に隙間がある場合は、隙間テープを使ってふさぐとよいでしょう。隙間テープは、ホームセンターなどで購入できます。窓枠の内側や外側に一周するように貼り付けておくと、ゴキブリはもちろん、ハエや蚊などの侵入防止に効果的です。網戸にアロマスプレーや忌避効果のあるスプレーを吹きかけておくのもよいでしょう。

キッチンやトイレの換気扇からゴキブリが侵入するケースもあるため、しっかりと対策しておきましょう。手軽に対策したい場合は、防虫フィルターを設置するのがおすすめです。網目の細かいタイプや、ゴキブリが嫌うハーブの香りのするタイプなど、さまざまな防虫フィルターが販売されています。換気扇の大きさに合わせてカットして貼るだけで使用できるため、設置の手間はかかりません。

換気扇をオンの状態にしておくことも、ゴキブリの侵入防止につながります。ファンが回転することで害虫が侵入しにくくなるだけではなく、ゴキブリが好む食べ物やゴミのニオイを屋外に排出することも可能です。換気扇にほこりや油が付着しているとゴキブリを引き寄せてしまうため、定期的に掃除をしておくことも大切です。

キッチンや洗面所の排水口周りはゴキブリが侵入しやすい場所であるため、注意しなければなりません。排水口や排水管の周辺に隙間や穴がある場合は、耐水性のある隙間テープやパテでふさいでおきましょう。排水管と床のつなぎ目部分に隙間ができているケースもあるため、よく確認しておくことが大切です。

排水管のトラップについてもチェックしておきましょう。トラップとは、排水管がP字やS字のように曲がっている部分のことです。トラップの部分には水が溜まっており、害虫や悪臭などが室内へ侵入するのを防止する役割を担っています。

トラップの形状は、シンク下や洗面台の下を開けると確認できます。基本的には、P字やS字のトラップが設置されていますが、古い建物の場合は設置されていない可能性もあるため注意しましょう。トラップがない場合は、専門業者に依頼してP字やS字のものを設置するのがおすすめです。

エアコンのドレンホースもゴキブリの侵入経路のひとつです。ドレンホースとは、エアコン内部で発生した結露水を外部に排出するための部品です。ドレンホースの先端は、室外機付近に置かれているケースが多いでしょう。

何も対策していないと、ゴキブリがドレンホースを通ってエアコン内部へと侵入してしまう可能性もあります。屋内へのゴキブリの侵入を防止するためには、ドレンホースの先端をふさいでおくことが重要です。簡単に設置できるフィルターなどもあるため、ホームセンターで購入して先端に取り付けておきましょう。古いストッキングや排水口ネットなどで代用することも可能です。

エアコンの配管を通すための穴についてもチェックしておきましょう。基本的にはパテで埋められているはずですが、劣化していたり隙間ができたりしているとゴキブリの侵入を許してしまいます。しっかりと確認して、劣化がある場合は補修しておきましょう。

ゴキブリ駆除を成功させるためには、単に殺虫剤をかけるだけでは不十分なケースもあります。動きが速く、隙間に逃げ込む性質をもつゴキブリに対しては、的確な対処法と戦略が必要です。

ゴキブリ駆除をうまく行うためには、隙間に殺虫剤を噴射する、ゴキブリが逃げる先を攻撃する、複数の方法を組み合わせる、といったポイントを意識しましょう。以下、それぞれのポイントについて順番に解説します。

ゴキブリは、家具の裏や壁との隙間、家電の裏側、キッチン下など、人目につきにくい場所に好んで潜んでいます。表に出てきた1匹を退治したとしても、見えない場所に仲間や巣が存在している可能性は十分にあります。

とくにスプレーを使うときは、目の前のゴキブリだけでなく「隠れていそうな場所」に向けて噴射することが重要です。例えば、冷蔵庫の下やコンロの裏、食器棚と壁の隙間などには、あらかじめスプレーを吹き付けておくことで待ち伏せ効果も期待できます。

また、家具や家電を少し動かしてみるのもよい方法です。物音や風に驚いて、隠れていたゴキブリが出てくる可能性もあります。ゴキブリが出てきたら、落ち着いて再度スプレーを吹きかけてください。

家具や家電を少しずらすと、ゴキブリが勢いよく飛び出してくることもあるため、落ち着いて対応できるよう事前に準備しておきましょう。

殺虫スプレーをかけようとすると、ゴキブリが素早く逃げてしまい、取り逃がしてしまうことは珍しくありません。そのため、ゴキブリの動きを予測して「逃げる方向を先に攻撃する」ことがポイントです。

背中を狙ってもうまく撃退できないときは、逃げ道をふさぐようなイメージで攻撃してみてください。

また、ゴキブリは明るい場所を嫌って暗い場所に逃げ込もうとする性質があるため、部屋の照明や懐中電灯を活用して、動きを誘導するのも効果的なゴキブリ撃退法の一つです。

このように「先回り戦法」を使えば、ゴキブリの予想外の動きにも慌てず対処でき、駆除成功率がぐっと高まります。

ゴキブリを撃退したあと、油断してそのまま死骸を放置していませんか?

ゴキブリを退治したあとは、死骸をすぐに処分しましょう。繰り返しになりますが、ゴキブリには共食いする習性があるため、死骸を放置していると別のゴキブリが集まってきてしまいます。せっかく駆除に成功しても、放置した死骸をエサにして他の個体が寄ってきては、元も子もありません。

死骸を確実に処理したいときは、トイレットペーパーで包んでトイレに流すのがおすすめです。ゴミ箱に捨てる場合は、ビニール袋に入れたうえで、しっかりと縛っておきましょう。さらに、死骸があった場所は除菌スプレーやアルコールなどで清掃しておくと、衛生面でも安心です。

1つの方法だけでゴキブリを完全に駆除するのは難しい場合もあります。複数の方法を組み合わせることも、効率よくゴキブリを駆除するポイントのひとつです。たとえば、くん煙剤を使って家の中のゴキブリを駆除したうえで、忌避効果のあるスプレーを侵入経路に使用しておけば、ゴキブリの撃退と発生予防を同時に行えます。また、毒餌(ベイト剤)を置いて、巣ごと駆除しつつ、捕獲トラップで生息状況を確認するのも効果的です。

重要なのは「どの方法が、どの段階で効果を発揮するか」を理解して使い分けることです。 攻撃型(殺虫スプレー・熱湯)と、予防型(忌避スプレー・侵入経路封鎖)の併用が理想的です。

実は、ゴキブリ対策において「最も効率的に駆除できるタイミング」は、引っ越し前です。これから新しい家に引っ越す場合は、家具や家電を搬入する前に対策しておきましょう。荷物がない状態であれば、ゴキブリが隠れる場所も少ないため、効率よく駆除できます。くん煙剤を使用する前に家具や家電に布をかけるといった準備も不要であるため、楽に作業できるでしょう。このタイミングで、侵入経路となる排水口や換気扇まわりの封鎖や、隙間テープの貼り付けなど、予防対策も同時に行っておくのがおすすめです。

とくに、前の入居者が食品を放置していた場合や、キッチンまわりの清掃が不十分なときは、ゴキブリがすでに潜んでいる可能性もあります。

「新居は清潔だから安心」と思わず、入居前に一度しっかりと駆除対策を行うことが、後々のトラブルを防ぐ鍵になります。

ゴキブリ駆除を自分で行う際は、ゴキブリ退治に有効な方法を知るだけでなく、「安全に駆除を実行するための注意点」にも十分気をつける必要があります。

殺虫剤の誤使用や衛生管理の不備があると、かえって人体に悪影響を及ぼすおそれもあるため、正しい知識を持って対応することが大切です。

ここでは、ゴキブリ駆除を自分の手で行うときに特に注意しておきたい4つのポイントを詳しく解説します。

多くの殺虫スプレーは可燃性であるため、炎に向かって噴射したり、火気の近くで使用したりしないように注意しましょう。

とくに注意が必要なのは、以下のような場所です。

たとえゴキブリがコンロ付近に出たとしても、火がついている状態で殺虫剤を噴射するのは非常に危険なため、必ず火を消してから使用しましょう。

殺虫剤の保管方法にも気をつけなければなりません。直射日光が当たる場所や暖房器具の周辺に置いておくと、スプレー缶の温度が上がって破裂する危険性があります。長期間置いておく場合は、温度が上がらない場所で保管しましょう。子どもの手が届かないよう配慮することも大切です。

ゴキブリを退治する際に使用する殺虫剤の中には、人体には比較的無害とされるものも多くあります。とはいえ、長時間密閉された空間で薬剤の成分を吸い込み続けると、喉の痛みや頭痛などを引き起こす可能性もあります。

とくに注意したいのが、くん煙剤やくん蒸タイプの薬剤を使用した場合です。

これらは部屋全体に煙や霧状の薬剤を充満させて害虫を駆除するため、使用後は必ず以下のような対応を取りましょう。

ゴキブリ駆除を安全に実践するには、駆除後の環境回復も重要なステップです。薬剤の使用前に必ず使用方法を読み、注意事項に従ってください。

意外と知られていないのが、「ゴキブリは飛ぶことがある」という事実です。

とくにクロゴキブリなどの成虫は、追い詰められると羽を使って逃げようとすることがあり、上から攻撃しようとした瞬間に向かって飛んでくるケースもあります。

高所にいるゴキブリを狙うときは、無理に手を伸ばさず、下に降りてくるのを待つか、距離を取ってスプレーを吹きかけるのが安全です。

また、予想外の動きに驚いてパニックになると、対処が遅れて逃げられてしまう可能性もあるため、冷静に対応することが求められます。

虫が苦手な方は、スプレーの飛距離が長いタイプや冷却スプレー、泡タイプなどを使って、安全な距離を保ちながらゴキブリ駆除を行うのが効果的です。

ゴキブリは下水道や生ゴミなど、不衛生な場所を移動するため、身体に多数の細菌やウイルスを付着させています。

代表的なものに、サルモネラ菌、大腸菌、赤痢菌などがあり、これらが人の体内に入ると、食中毒や感染症を引き起こすリスクがあります。

そのため、ゴキブリの死骸を処理するときは、必ずゴム手袋やティッシュを使い、素手で直接触れないようにしましょう。

処理後はしっかりと手を洗い、可能であれば石鹸やアルコール消毒を併用するとより安心です。また、死骸が落ちていた場所も雑菌が残っている可能性があるため、除菌スプレーやウェットシートで丁寧に掃除することをおすすめします。衛生的にゴキブリを退治することは、見た目の問題だけでなく、家族の健康を守る意味でも非常に重要です。

ゴキブリ駆除を自分で実践する場合は、単に撃退することだけに目を向けるのではなく、安全面と衛生面にも十分な配慮が必要です。正しい使い方を知らずに殺虫剤を使ったり、死骸の処理を怠ったりすると、思わぬ事故や健康被害につながる可能性もあります。一つひとつの注意点を意識することで、自分や家族の安全を守りながら、確実かつ効率的にゴキブリ駆除を行うことができます。

これから駆除を行う予定がある方は、ぜひこの内容を参考に、安全なゴキブリ対策を実践してください。

ゴキブリ退治を自分で試みたものの、「どうしても見つけられない」「何度駆除しても再発する」と感じる場面もあるかもしれません。そんなときは、無理をせずにゴキブリ駆除のプロ業者に依頼することをおすすめします。プロのゴキブリ駆除 業者は、一般家庭では見落としがちな巣や侵入経路を見つけ出し、専門的な知識と専用の薬剤を用いて、再発を防ぐための徹底的な対策を施してくれます。

お伝えした通り、ゴキブリは繁殖力が非常に高く、1匹でも見逃すとすぐに再発してしまう厄介な害虫です。特にチャバネゴキブリやクロゴキブリのように室内に巣を作るタイプは、目に見えるゴキブリを駆除するだけでは根本的な解決にはなりません。

プロの駆除業者は、ゴキブリの生態を熟知しており、ゴキブリが潜む可能性の高い場所や繁殖している箇所を的確に見抜くスキルをもっています。くん煙剤やベイト剤、残効性のある薬剤を組み合わせるなど、状況に応じて最適な駆除方法を選択できるのが大きな強みです。さらに、素人では手が届かない床下や天井裏、壁の中なども専門機器を使って対応できるため、目に見えないゴキブリも逃さず退治してくれます。

くわえて、市販の駆除アイテムでは、ゴキブリを一時的に退治できたとしても、しばらくするとまた姿を現すことがあります。これは、侵入経路や巣の根本的な対策が不十分な場合に起こる現象です。一時的な駆除だけでなく、再発防止まで考えたゴキブリ退治を実施したい場合は、専門家の力を借りるのが最も安心・安全な方法です。

もうゴキブリに悩まされたくないと感じている方は、ぜひ一度、ゴキブリ駆除の専門業者に相談してみましょう。

今回は、ゴキブリ駆除の方法や注意点を解説しました。ゴキブリは小さな隙間や壁の穴からも侵入してくるため、家の中の対策はもちろん、侵入経路をふさいでおくことも重要です。

自分でゴキブリ退治をするのが難しい場合は、「ゴキブリ駆除24」へお任せください。経験豊富なスタッフが徹底的に現地調査を行い、目に見えるゴキブリはもちろん、見えない巣や卵まで根こそぎ駆除します。戸建て住宅・マンション・店舗など、あらゆる建物に対応可能。再発を防ぐための侵入経路対策や予防施工も万全です。ご相談は年中無休・24時間受付。最短30分で現地到着が可能なため、「今すぐ何とかしてほしい」という緊急時も安心です。無料見積もりや相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

日本ではさまざまな種類のゴキブリが生息しており、駆除方法も多くあります。殺虫スプレーや食器用洗剤のほか、熱湯を使用する退治法もあります。

また、隠れているゴキブリの駆除方法は、毒餌やトラップなどを使用するのが一般的です。

ゴキブリは共食いをするほか、食べこぼしや髪の毛、ほこり、観葉植物の肥料なども餌になります。さらに、ゴキブリはほんの少しの隙間からでも侵入してきます。また、ゴキブリ対策では、使用する殺虫剤の取り扱いや使用後の換気などにも気を配らなければなりません。

ゴキブリ対策・予防で困ったときは、プロの業者に相談するとよいでしょう。